Der Nachfragemangel wird von dem größten Ökonomen des vorigen Jahrhunderts, John M. Keynes, bekanntlich monetär erklärt, durch Geldhortung. Deshalb ist es richtig, von seiner Theorie als monetäre Nachfragetheorie zu sprechen. Nebenbei bemerkt beruht diese wichtigste Theorie des vorigen Jahrhunderts auf keiner originellen Idee. Denn die von Keynes angebotene Erklärung des Nachfragemangels durch Geldhortung entstand schon ein Jahrhundert davor. Die hier bekannten Namen von damals sind Sismondi (1773-1842) und Malthus (1766-1834). Das Entstehen des Nachfragemangels durch Geldhortung konnten aber weder Keynes noch seine Vorgänger Sismondi und Malthus überzeugend (analytisch streng) argumentieren und auch mit den Tatsachen hatte die Hortungs-Hypothese wesentliche Probleme. Auch die späteren Versuche der Keynesianer haben über mehrere Jahrzehnte leider keine theoretischen Fortschritte gebracht. Deshalb kann man mit Recht davon ausgehen, dass der Nachfragemangel im realen Bereich entstehen muss. Was bedeutet aber „monetär“ und „real“?

| |

Monetäre Theorie: |

|

| |

Unter dem Begriff „monetäre Theorie“ können sich auch Nichtökonomen etwas vorstellen und das ist auch meinstens - mehr oder weniger - richtig. „Moneten“ ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für Geld, deren Ursprung römisch ist. Eine Münzstätte erhielt damals den Namen der Göttin Moneta, woher das Geld dann auch diesen Namen erbte. Von diesem Wort leitet sich ebenfalls die deutsche Bezeichnung „Münzen“ ab. Es ist also völlig richtig, wenn der Laie mit der „monetären Theorie“ all das verknüpft, was mit Geld zu tun hat: Banknoten und Münzen, Kredite, Schulden, Notenbanken, Banken, Börsen usw. |

|

| |

Reale Theorie: |

|

| |

Das Wort „real“ ist sehr verbreitet und seine Bedeutung ist: richtig, wirklich, objektiv oder auch aufrecht u. a. m. In der Wirtschaftswissenschaft ist das anders. Unter „real“ und „reale Theorie“ wird all das verstanden, was nicht zum Bereich des „Monetären“ und der „monetären Theorie“ gehört. Unter real versteht man - schlicht aber sehr genau ausgedrückt - den „Rest“ der Phänomene der Wirtschaft, die nicht auf das Geld bezogen sind. Vor allem sind da physikalische Mengen von Gütern und anderen Dingen gemeint, wie etwa Maschinen, Rohstoffe, Arbeit und Konsumgütern. Natürlich sind Banknoten und Münzen, Banken und Börsen real existent, aber wenn man ökonomisch denkt, spielt das keine Rolle. |

|

Es gab schon früher Versuche, den Nachfragemangel auch real zu erklären und nachzuweisen. Diese waren aber nicht überzeugend. Sismondi, ein Schweizer Ökonom und Historiker, vermutete, dass zeitliche Nichtübereinstimmungen zum Nachfragemangel führen können. Das ist in etwa so zu verstehen: Auch wenn die Entscheidung der Unternehmen zu investieren sich in diesem Augenblick ökonomisch sinnvoll begründen lässt, könnte diese nach ihrer Realisierung doch die wachsende Volkswirtschaft aus dem Gleichgewicht bringen. Sismondi hat für diesen Gedanken aber keine klare theoretische Argumentation, geschweige denn eine analytisch strenge Formulierung geliefert. Deshalb ist er immer wieder in den monetären Bereich abgerutscht. Außerdem: Sollte das Investieren generell ein Nachfrageproblem verursachen, wie wäre dann Wirtschaftswachstum überhaupt je möglich? Darauf hatte Sismondi keine Antwort. Die britische Ökonomin Joan Robinson hat diesen Widerspruch exakt auf den Punkt gebracht: „Die Sparsamkeit ermöglicht eine hohe Akkumulationsrate und behindert gleichzeitig ihre Realisierung. Dieses paradoxe Wirken der kapitalistischen Spielregeln ist eine der Hauptfragen, die wir durch ökonomische Analysen aufzuhellen hoffen“ (Robinson 1958: 75). Die so genannte kreislauftheoretische Analyse kann hier Klarheit bringen. Sie zeigt aber auch, dass die Kapitalakkumulation nicht immer einen Nachfragemangel verursacht – wenn nämlich andere Faktoren für mehr Nachfrage sorgen. Das ist im Buch genau erklärt, die „trockene“ mathematische Formulierung dieser Erklärung steht auf der Website.

Die kreislauftheoretische Analyse zeigt, dass auch die (allgemeine) Preissenkung (Deflation) den realen Nachfragemangel verursachen kann. Ich bin der Überzeugung, dass in diesem Fall auch ein Laie das Entstehen des Nachfragemangels schnell nachvollziehen und leicht verstehen kann. Wenn also du, lieber Leser, vielleicht Ökonomie nicht studiert hast, wirst du die Idee des realen Nachfragemangels auf jeden Fall begreifen, wenn du dir nur ein Bisschen Zeit nimmst. Die nachfolgenden anschaulichen Bilder werden dir das noch zusätzlich erleichtern:

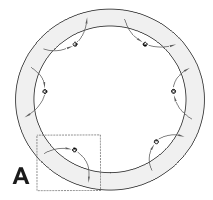

In den folgenden Bildern ist die Struktur einer einfachen (links) und einer komplizierteren Wirtschaft (rechts) schematisch dargestellt.

| |

|

|

|

Die kleinen Punkte sind Unternehmen. Die Pfeile, die aus ihnen herausgehen (Outputs), zeigen Ströme der realen Güter, also Gütermengen, die ihren Preis bzw. Gesamtpreis haben. Die Pfeile, die in die Unternehmen hineingehen (Inputs), sind Einkünfte, die entstehen, nachdem die Unternehmen ihre Produktion abgesetzt haben. Der äußere Kreisring in beiden Bildern ist der Markt der Konsumgüter. Dort werden die bereits produzierten Güter getauscht, also verkauft und gekauft - um danach (nur) konsumiert zu werden. Produziert wird (nur) im inneren Kreis. Im linken Bild gibt es offensichtlich nur Konsumgüterhersteller. Ihre Güter werden schließlich von all denen nachgefragt, die in den Unternehmen ihr Einkommen beziehen (Löhne, Profit, Rente, Zinsen). Es ist offensichtlich, dass hier kein Nachfragemangel entstehen kann - wenn alle Einkünfte der Wirtschafsakteure verbraucht sind. Auch die Preisschwankungen ändern daran nichts. Wenn z. B. das Unternehmen A seine Preise senkt (Output), wird quantitativ genau entsprechend auch sein Einkommen sinken (Input). Umgekehrt gilt es, wenn das Unternehmen die Preise erhöht. Preisänderungen bei den Konsumgüterherstellern sind also, wie man es üblicherweise sagt, gleichgewichtsneutral. Für die einfache Wirtschaft, wie die im Bild oben links, gilt also uneingeschränkt das berühmte Saysche Gesetz, auf dem die ganze neoliberale Theorie fußt. Eine weit verbreitete Formulierung dieses „Gesetzes“ lautet: „Jedes Angebot schafft sich seine Nachfrage selbst.“

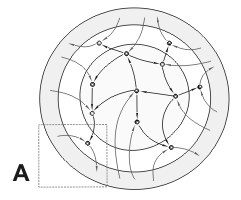

Im rechten Bild ist die Struktur der Wirtschaft komplizierter. Ein Teil der Unternehmen, die sich im inneren Kreis befinden, produzieren Produktionsgüter: Rohstoffe, Halberzeugnisse und Maschinen. Einen Teil dieser Güter benötigen sie selbst, der Rest wird den Konsumgüterherstellern geliefert. Dort haben wir wieder den Konsumgüterhersteller A. Es ist leicht nachvollziehbar, dass für dieses Unternehmen dasselbe gilt wie im linken Bild. Wenn es billiger (oder teurer) verkauft, verdient es um den exakt gleichen absoluten Wert weniger (oder mehr). Auch hier beeinflusst der Konsumgüterhersteller durch seine Preisänderungen das allgemeine Gleichgewicht nicht. Das Saysche Gesetz gilt hier! Wir werden jetzt anhand eines einfachen Beispiels zeigen, dass es bei den Produzenten der Produktionsgüter anders ist. Die Preissenkung bei ihnen kann einen realen Nachfragemangel verursachen. Das Saysche Gesetz gilt hier nicht!

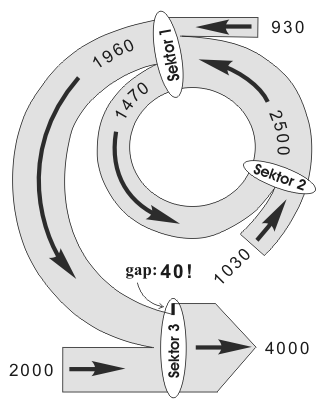

Das obige Bild rechts ist für uns jetzt sogar ein bisschen zu kompliziert. Wir reduzieren es auf nur 3 Unternehmen, wie in dem Bild unten links. Wir können auch sagen, wir haben in diesem Bild die ganze Wirtschaft mit vielen Unternehmen in 3 Sektoren eingeteilt. Für die weitere Analyse ist es gut nicht außer Acht zu lassen, dass nur Sektor 3 Konsumgüter herstellt. Jetzt „vergrößern“ wir dieses Bild und bestücken es mit Zahlen.

| |

|

|

|

|

| Nettoeinkommen: |

| Sektor 1: |

1000 |

| Sektor 2: |

1000 |

| Sektor 3: |

2000 |

|

|

|

4000 |

|

| |

| Konsumproduktion: |

| Sektor 1: |

0 |

| Sektor 2: |

0 |

| Sektor 3: |

4000 |

|

|

|

4000 |

|

|

|

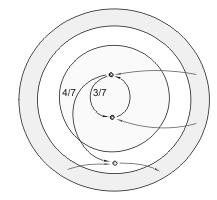

Um die Vorgänge leichter nachvollziehen zu können, also um unnötige Details nicht mitdenken zu müssen, ist es hilfreich anzunehmen, dass die Sektoren das ganze Jahr durch nur produzieren und liefern, am Ende des Jahres setzen sie sich gemütlich zusammen und rechnen alles ab. Mit den obigen Zahlen wird sich dann jedes Jahr ein Gleichgewicht ergeben. Wir nehmen jetzt an, der Sektor 1 erklärt am 31. Dezember, dass er seine Preise um 20 % senkt. Wenn der (nominale) Wert seiner gesamten Produktion davor 3.500 betrug, fällt er jetzt auf 3.430. War sein (Netto-)Einkommen früher 1.000, beträgt es jetzt nur noch 930. Dadurch hat sich in der Wirtschaft real nichts geändert: Sektoren 2 und 3 haben bereits, wie auch in vorigen Jahren üblich, 4/7 bzw. 3/7 seiner Produktion erhalten, diesmal aber um 20 % billiger. Wie reagieren diese Sektoren darauf?

Sektor 2 könnte seine Preise auch senken - um konkurrenzfähiger zu sein. Das wäre in der Praxis der übliche Fall. Dann könnte sich Sektor 1 noch einmal überlegen, die Preise weiter zu senken usw. Man kann hier richtig vermuten, das sei ein Dominoeffekt, der eine Krise auslösen könnte, wir wollen jetzt aber noch keine Krise haben. Zuerst soll der Nachfragemangel prinzipiell erklärt werden – und das auch noch so einfach wie möglich. Deshalb lassen wir die Preise des Sektors 2 unverändert. Seine Einkünfte, also auch sein Profit, sind dadurch folgerichtig um 30 gestiegen. Er gibt seinen Extra-Profit für Konsum aus. Indem sich damit die Nachfrage nach Konsumgütern erhöht hat (30), wurde die von Sektor 1 verursachte Nachfragesenkung (70) teilweise kompensiert. Was aber mit dem Sektor 3 geschehen ist, ist höchst interessant. Er kann auf einmal das, was er bereits produziert hat, nicht mehr absetzen. Auf dem Markt der Konsumgüter reichen die realen Einkünfte nicht mehr aus, das ganze Angebot nachzufragen. Der Wert des Nachfragemangels (gap) beträgt 40. Das nächste Bild verdeutlicht das.

| |

|

|

| Nettoeinkommen: |

| Sektor 1: |

930 |

| Sektor 2: |

1030 |

| Sektor 3: |

2000 |

|

|

|

3960 |

|

| |

| Konsumproduktion: |

| Sektor 1: |

0 |

| Sektor 2: |

0 |

| Sektor 3: |

4000 |

|

|

|

4000 |

|

|

|

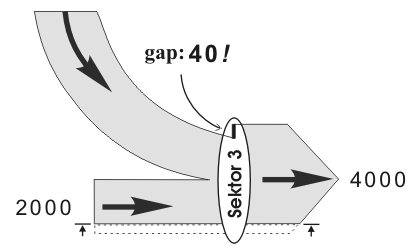

Die neoliberalen Dogmatiker sagen dazu: Sektor 3 würde dann seine Priese senken und das Gleichgewicht stellt sich dann automatisch ein. Wie durch eine unsichtbare Hand! Was geschieht aber wirklich, wenn der Sektor 3 den Preis seines Angebots (4.000) um 40 heruntersetzt? Nichts anderes als wir schon oben für das Unternehmen A festgestellt haben: Das Einkommen des Sektors 3 wird dadurch um 40 kleiner, mit dem Ergebnis: Am gap hat sich gar nichts geändert. Vielleicht kann diesen Effekt das folgende Bild zusätzlich veranschaulichen:

| |

|

|

Wenn Sektor 3 seine Güter, die der innere Markt nicht nachfragen kann (40), z. B. exportieren könnte, würde sich das Gleichgewicht in der Wirtschaft wieder einstellen. Das ist die „schlaue“ Lösung, der sich die deutsche Wirtschaft seit Beginn des Lohndumpings nach der Agenda 2010 erfolgreich bedient und seitdem genauso erfolgreich die EU-Wirtschaft ruiniert, nach dem bekanntem Sankt-Florian-Prinzip: Beggar-my-neighbour! Nebenbei bemerkt, das ist das wahre Wesen der „sozialen Marktwirtschaft“, das sichtbar wird, nachdem die Maske gefallen ist. Vergesst die „soziale Marktwirtschaft“! Man muss die Marktwirtschaft neu denken, indem man sie auf bessere analytische Grundlagen stellt. Wir brauchen also dringend einen Paradigmenwechsel. Das nennt sich seriöse Wissenschaft, alles andere ist Utopie oder Ideologie.