3.c Ein schwacher Geist diskutiert Leute

Wir werden jetzt nicht über zeitgenössische Personen sprechen, also über die von Hahne so genannten Idioten, sondern über Namen aus einer vergangenen Zeit, als Deutschland die ganze Welt fassungslos machte, nämlich durch ein Wirtschaftswunder, als eine rückständige Nation ihre industrialisierten Nachbarn innerhalb weniger Jahre überholte. Das steht im Teil 2.b. In dieser Zeit sind die deutschen auch zu den überzeugtesten neoliberalen bzw. angebotsorientierten Ökonomen geworden. Paradox daran ist Folgendes: Sie taten das nicht, weil sie für die Tatsachen blind waren, sondern weil die ökonomischen Tatsachen damals fast diese ganze Zeit – wenn auch nur oberflächlich betrachtet - zur neoliberalen Theorie passten. Sogar Heiner Flassbeck, früher einer der seltenen deutschen Nachtfragetheoretiker der heutigen Zeit, glaubt fest an Schumpeter, dem Keynes so zuwider war wie kein anderer Ökonom.

Im Teil 3.a habe ich eine nachfragetheoretische Analyse vorgestellt, mit einem numerischen Beispiel, mit der ich die deutsche ökonomische Entwicklung erklären will. Dadurch soll offensichtlich werden, warum sich die angebotsorientierten deutschen Ökonomen schon immer geirrt haben. Um nicht zurückblättern zu müssen, hebe ich jetzt das aus diesem Beispiel noch einmal hervor, was im Folgenden wichtig wird. Der Nachfragemangel dort hatte mit dem Geld nichts zu tun und auch weiterhin wird über das Geld nicht gesprochen. In der kreislauftheoretischen Analyse, die auf nominalen Preisen beruht, kann die Wirtschaft im Gleichgewicht sein, also durch Sparen und Investieren wachsen, aber sie kann auch zum Ungleichgewicht übergehen. In Teil 3a hatten wir die Formel des allgemeinen Gleichgewichts hergeleitet, die quantitativ bestimmt, wann die Wirtschaft im Gleichgewicht ist:

YK′ = I′ = S′

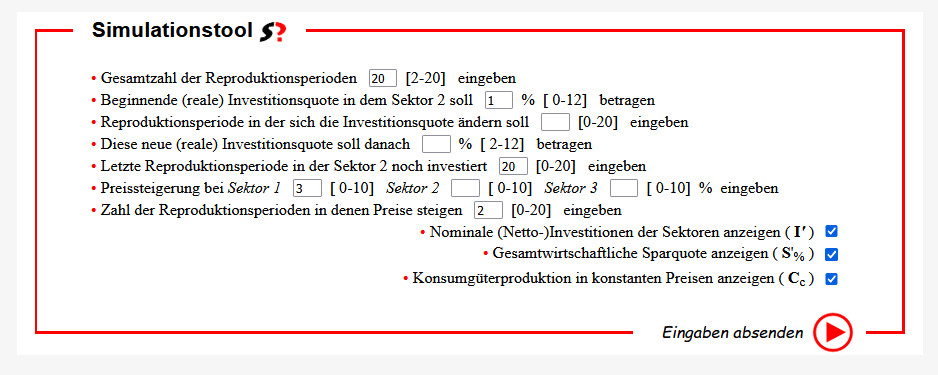

Wie am numerischen Beispiel gezeigt, kommt es zum Nachfragemangel, wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, was konkret bedeutet, dass nicht alle Konsumgüter nachgefragt werden können (Γ). In unserem Beispiel geschieht dies im Sektor 3, da nur hier Konsumgüter hergestellt werden. Für Sektor 3 würde das bedeuten, dass er desinvestieren muss. Also sind Desinvestition und Nachfragemangel zwei Bezeichnungen, die sich auf den gleichen Zustand beziehen. Das Gegenteil von desinvestieren ist natürlich investieren. Mit positiven und negativen werten umzugehen ist in der Mathematik üblich. Wenn man „normale“ Investition als Zahl darstellt, ist sie positiv. Wenn ihr Wert negativ ist, dann haben wir eine Desinvestition. Für das obige Beispiel ist also I3′ = - 40. Das kommt in dem von mir programmierten Simulationstool zum Ausdruck, mit dem sich eine ökonomische Entwicklung durch aufeinander folgende Perioden simulieren lässt. In diesem Simulationstool kann man viele verschiedene Werte als Parameter eingeben, man kann sozusagen nach belieben mit ihm „spielen“. Es befindet sich auf auf meiner Website, unten:

| |

|

|

|

Beim Übergang aus dem stationären Zustand, wie in 2a dargestellt, sollte es zum Nachfragemangel in Sektor 3 kommen. I3′ wäre bei ihm negativ - er müsste desinvestieren. Verhindert haben wir es jetzt dadurch, indem wir die Preise in Sektor 1 um 3 % in den ersten beiden Perioden steigen ließen. Mit kleineren Werten würde es nicht gehen. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten Nachfragemangel zu verhindern. Mit dem Simulationstool kann man spielen und findet die passenden Werte, dem roten Pfeil folgen.

Beispiel 2: Hier beginnt die Wirtschaft in der Periode 11 stärker zu wachsen, konkret 2 %. Aber nur bis zur Periode 15, danach wächst die Wirtschaft nicht mehr – es beginnt ein neuer stationärer Zustand.

Wenn man das Wachstum auf 3 % oder 4 % beschleunigen wollte, muss man eine Preissteigerung für (mindestens) 12 Perioden haben. (Eigentlich reicht es, wenn die Preise nur in den Perioden 11 und 12 steigen - so fein kann man es aber nicht simulieren.) Wenn man 5 % oder noch mehr will, braucht man nur die Preise entsprechend zu erhöhen.

Beispiel 3: Wenn eine Wirtschaft sich industrialisiert, kann sie problemlos durch Sparen und Investieren wachen. Eine objektive Grenze wäre erreicht, wenn alle Bauern zu Industriearbeitern geworden sind. In diesem stationären Zustand ist es üblich, dass die Preise beginnen zu fallen und die freie Marktwirtschaft in die Krise gerät. Um die Preissenkung zu simulieren, steht eine erweiterte Version des Simulationstools auf der Webseite zur Verfügung, dem roten Pfeil folgen:

Mit den folgenden Werten wächst die Wirtschaft 10 Perioden lang - wie im Beispiel 1. Dann folgen 5 Perioden der Stagnation. In der Periode 16 und folgenden fallen dann Preise um 2% je Periode.

Als wir diese Fälle simulierten - und vielleicht auch mit anderen Parametern spielten, haben wir ein Gefühl dafür bekommen, wie eine freie Marktwirtschaft prinzipiell funktioniert - im Rahmen der realen Nachfragetheorie. Jetzt gehen wir auf die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ein um darüber nachzudenken, was die Deutschen selbst damals in dieser Entwicklung gesehen haben. Wie auch in den vorigen „persischen Briefen“, im Teil c sprechen wir über Personen. Wir haben oben bereits angekündigt, dass es bekannte deutsche Namen sein werden. Hier sind es 2 historisch-politische Persönlichkeiten und 2 aus der Sozialwissenschaft.

Der deutsche Kaiser Wilhelm II.: Er kam auf den Thron, als Deutschland sich schon weitreichend industrialisiert hatte. Ich stelle mir die Frage, wie er darüber wohl gedachte hat und warum er sich entschieden hat so zu handeln, wie er es tat. Ich bin kein Historiker, auch habe nicht gezielt zu Wilhelm II. recherchiert, aber ich bin auf einiges von Relevanz sozusagen nebenbei gestoßen. Meine Schlussfolgerungen darüber, wie er nach meiner Meinung gedacht hat, ziehe ich aus meinen Überlegungen vor dem Hintergrund der damaligen ökonomisch Lage. Was haben ihm wohl die damaligen deutschen „Wirtschaftskapitäne“ referiert? Vielleicht so etwas:

Die Produktionskapazitäten sind fertig ausgebaut. Weitere zu bauen wäre sinnlos, schon deshalb, weil fast alle Bauern zu Industriearbeitern geworden sind und man sonst keine Bauern mehr hätte. Solange Deutschland industrialisiert wurde, hat man gespart und investiert. Wie es die Beispiele 1 und 2 zeigen, kann die freie Marktwirtschaft prinzipiell immer weiter sparen und investieren, also im Gleichgewicht bleiben und wachsen. Wenn man aber nicht zu sparen braucht, weil keine weiteren Industrialisierung möglich ist, was tut man dann mit den Einkünften, mit den Profiten insbesondere? Verprassen und verjubeln? So etwas tun zwar Zivilisationen in Dekadenz vor ihrem Untergang, das deutsche Kaiserreich war aber praktisch gerade erst gegründet worden. Was tut man also, wenn man viel zu viel Güter produzieren kann, man der Arbeiterklasse jedoch keinen vermehrten Konsum erlaubt und die „Wirtschaftskapitäne“ es nicht wollen? Richtig, Exportieren!

Was die „Wirtschaftskapitäne“ Wilhelm II. wohl gesagt haben, hätte Wilhelm II. von seinen westlichen Nachbarn erfahren bzw. abgucken können. „Der Kaiser Wilhelm II. hatte aufgrund der familiären Verbindungen seiner Mutter, Victoria von Großbritannien, englisches Blut. Seine Großmutter war Victoria von England, und er war somit ein Cousin ersten Grades des englischen Königs Georg V.“ (KI). Auch zu anderen Königshäusern hatte der Kaiser Zutritt und es musste sich bis zu ihm herumgesprochen haben, dass der reife Kapitalismus seine Probleme mit Kolonien löst. Aber diese waren schon zwischen seinen westlichen Nachbarn aufgeteilt. Was dann zu tun war, haben die „Wirtschaftskapitäne“ gewusst. Das wusste auch der Sozialwissenschaftler Max Weber, den Wilhelm II. aber höchstwahrscheinlich nicht kannte:

„Wollen wir diesen Krieg nicht riskieren, so hätten wir die Reichsgründung unterlassen sollen.“ - Vortrag vom 22. Okt. 1916, in: M. Weber, Gesammelte Politische Schriften, , Tübingen, 1921.

Max Weber schrieb 1914 an seine Frau: „Einerlei wie der Ausgang sein wird, dieser Krieg ist groß und wunderbar.“

Otto von Bismarck: Den ersten deutschen Reichskanzler (1871-1890) nannte man auch „den eisernen Kanzler“. Seine Politik wird heute meist als „aggressiv“ beschrieben. Ach was!? Welche große Zivilisation oder welches Imperium ist denn schon auf friedlichem Wege entstanden? Etwa die USA? Naja, es gab einen großen Krieg zwischen Norden und Süden. Und der Genozid an den Indianern? Waren da die Amis nicht sogar „fleißiger“ als die Deutschen später? Es ist vorstellbar, aber nicht zu belegen, dass Wilhelm II. seinem Kanzler Bismarck vorgeschlagen das zu erledigen, was Napoleon nicht geschafft hat. Nämlich mit den Russen das zu tun, was die Amerikaner mit den Indianern getan haben. Was wir aber genau wissen, ist folgendes: „Bismarck wollte keinen Krieg mit Russland, weil er dadurch einen Zweifrontenkrieg gegen Frankreich und Russland hätte führen müssen, der die Sicherheit des Deutschen Reiches gefährdet hätte. Er strebte vielmehr nach guten, nicht einseitig gebundenen Beziehungen zu allen europäischen Mächten und wollte den europäischen Frieden sichern. Dies erreichte er durch sein Bündnissystem, insbesondere durch geheime Abkommen wie den Rückversicherungsvertrag mit Russland, um eine Isolation Frankreichs zu gewährleisten und eine russisch-französische Allianz gegen Deutschland zu verhindern“ (KI). Russland in einem Krieg zu besiegen haben die Deutschen erst im 20. Jahrhundert 2 Mal versucht und die Politiker, die Hahne so ehrenhaft als Idioten bezeichnet, würden heute nichts lieber tun als das noch einmal zu versuchen.

Bismarck wollte nach der Vereinigung nicht mehr, dass Deutschland eine kriegerische Nation ist. Ob er nicht begriffen hat, dass die ökonomische Lage und der Sachverstand der deutschen Ökonomen keine andere Lösung erkennen ließ? Die „Wirtschaftskapitäne“ konnten ihn auf die Erfahrungen der westlichen kapitalistischen Nachbarländer hinweisen und ihn warnen, dass auch die deutsche freie Marktwirtschaft bald in eine Krise stürzen könnte. Etwa 2 Jahrzehnte nachdem Bismarck als Kanzler entlassen wurde, hat die Wirtschaft dann tatsächliche stagniert. Mit dem Simulationstool im Beispiel 3 ist dargestellt, wie Krise und Absturz prinzipiell vor sich gehen. Was zwischen Kaiser Wilhelm II. und Bismarck wirklich vorgefallen ist, kann ich natürlich nicht wissen – aber heute kann das niemand genau sagen. Wilhelm II. hat Bismarck vielleicht gefeuert weil dieser für ihn nicht mehr kämpfen wollte. Ich kann mir vorstellen, dass Bismarck die ökonomische „Notwendigkeit“ des Krieges nicht akzeptieren konnte.

Bismarck war ein genialer Kopf und sehr geschickter und erfolgreicher Pragmatiker. Wenn ein Problem auftauchte, hat er tief nachgedacht, eine Lösung gefunden und diese dann ausprobiert. Wenn das nicht ging wie vorgesehen, hat er nach anderen Lösungen gesucht. Und im Groben betrachtet war er wirklich erfolgreich. Hat vielleicht Bismarck dem Kaiser gesagt, dass es ihm gelingen würde auch ohne Krieg um Kolonien eine Lösung für die deutsche Wirtschaft zu finden?

Max Weber: Er ist einer bekanntesten Sozialwissenschaftler Deutschlands geworden, vor allem wegen seiner Theorie über das Entstehen des Kapitalismus. Ihm zufolge sei dieser durch die Protestanten entstanden, mit ihrer puritanischen Ethik. Sie seien sowieso über alle Maßen sparsam, und irgendwann sei es ihnen eingefallen zu investieren und voila, so ist der Kapitalismus entstanden. Diese Erzählung passt zur Industrialisierung Deutschlands, aber ansonsten ist sie prinzipiell falsch. Die Niederländer und Engländer haben anstatt zu sparen in der Welt herumgeraubt. Und die Amerikaner waren zwar immer fleißig, aber auch immer konsumfreudig. So schreibt der deutsche Ökonom Sombart damals: „Wenn nun der amerikanische Arbeiter einen zwei- bis dreimal so hohen Geldlohn wie der deutsche bezieht, die Beschaffung der gleichen Menge notwendiger Unterhaltsmittel aber nicht wesentlich kostspieliger ist, als bei uns ... spart er mehr? Ich sagte schon: sein so viel höheres Einkommen verwendet er vor allem dazu, um die „notwendigen“ Lebensbedürfnisse in reichlicherem Maße zu befriedigen; d. h. er wohnt besser, kleidet sich besser, nährt sich besser als sein deutscher Kollege.“ Weber war jedoch sehr pessimistisch. Er befürchtete den Verlust von Werten und Sinn. Ihn erschreckte seine Vision Zukunft, in der die ursprüngliche Religiösität allmählich verschwindet und an die Stelle der Kirche Institutionen mit „Fachmenschen ohne Geist“ treten. Ob er befürchtete, ohne protestantische Ethik sei das Volk weniger sparsam, würde in Hedonismus verfallen und damit würde die deutsche Größe untergehen? Er war kein Ökonom, aber in seiner Erzählung nimmt viel Bezug auf die Ökonomie und damit liegt er einfach falsch. Dass die Wirtschaft nur durch Sparen und Investieren instabil ist, ja sogar periodisch zusammenbricht, wie im Beispiel 3, lag weit außerhalb seiner Vorstellungskraft.

Karl Marx: Für Marx war das Sparen wie bei Weber der reinste Fetisch, aber mit umgekehrtem Vorzeichen. Ihm wäre niemals in den Sinn gekommen, dass der Kapitalismus irgendwann einmal nicht genug sparen würde. Weber sah den Kapitalismus untergehen, weil zu wenig gespart wird, bei Marx dagegen gehr der Kapitalismus unter, weil er immer mehr sparen würde. Von seiner Philosophie ausgehend hat Marx sogar behauptet, dass das Sparen, er bezeichnet es üblicherweise als „Kapitalakkumulation“, nichts weniger als die treibende Kraft der ganzen Geschichte sei. Das stelle ich im Folgenden kurz dar, aber zuerst gebe ich eine Zusammenfassung über das Sparen als Fetisch der Deutschen.

ZUSAMMENENFASSUNG. Die Deutschen haben verschiedene Auffassungen über alles Mögliche, wie die Menschen überall sonst in der Welt auch, aber eine ist für sie heilig und eine universale Wahrheit, nämlich dass man durch „schaffe, schaffe“ und „spare, spare“ alle ökonomischen Probleme lösen kann. Dazu kommt noch das Gift, das Kant, der Meisterdenker der Anmaßung und Heuchelei, in die kollektive Seele der Deutschen gestreut hat und bis heite wirkt. Weil der Deutsche den „Mut“ hat vernünftig zu sein und auch den „guten Willen“ hat, darf der Deutsche vom Rest der Welt verlangen „nach derjeniger Maxime zu handeln, nach der er zugleich wollen kann, dass sie ein allgemeines Gesetz werde“. Heute sind „Demokratie“ und „Menschenrechte“ in Mode, „ein allgemeines Gesetz“ zu sein, und diejenigen, die es nicht begreifen wollen, soll man mit Gewalt zum Guten zwingen. Das ist vor allem Putin bzw. Russland. Jetzt soll Russland zum 4. Mal zwangsbekehrt werden, wie man es im 20. Jahrhundert schon 3 Mal versucht hat und im 19. Jahrhundert Napoleon. Aber kommen wir zurück zu Marx.

- Marx hat nach seiner eigenen Meinung die Philosophie von Hegel „vom Kopf auf die Füße“ gestellt. Damit meinte er, die idealistische Dialektik von Hegel durch eine materialistische Dialektik zu ersetzen, ohne etwas an der Methodologie zu ändern. Das „dialektische Denken“ sollte eine bessere Wissenschaft schaffen als es mit der formalen Logik möglich war. Wie das „dialektische Denken“ mit der formalen Logik unvereinbar ist, kommt in den angeblichen ökonomischen „Gesetzen“ von Marx am klarsten zum Ausdruck, die er im Kapital präsentiert.

Die historische Entwicklung hat nach der dialektischen Auffassung eine universelle quantitative Komponente (Substanz, Entität) in sich. Bei Hegel ist es der Geist („Weltgeist“), der sich in seiner Quantität ständig vergrößert. Man kann sich unter dem quantitativen Wachstum des Geistes bei Hegel etwa die Fortentwicklung der Wissenschaften und Kultur vorstellen. Marx als Philosoph war aber Materialist. Wie sollte sich aber die Materie quantitativ fortentwickeln? Er hat die Lösung in der damaligen Politischen Ökonomie gefunden.

Zur Materie gehören auch materielle Güter, die durch Arbeit bzw. durch „produktive Arbeit“ (Smith) zustande kommen. Aus dieser Abhängigkeit

Arbeit => (materielle) Güter

folgert Marx, dass die Arbeit die Materie ausreichend gut repräsentiert, und widmete sich der Erforschung der Arbeit. Dieser philosophische Weg hat Marx zum Ökonomen gemacht. Der Mensch benutzt für die Arbeit Werkzeuge und immer kompliziertere Maschinen, die auch materielle Dinge sind. Da sie letztlich auch durch Arbeit hergestellt sind, bestehen die Produktionsmittel in ihrem Wesen auch nur aus Arbeit. Diese Arbeit bezeichnet er als „vergangene“, „tote“, „geronnene“ Arbeit, die man ökonomisch als (reales) Kapital bezeichnet.

„vergangene“ Arbeit => reales Kapital

Weil Maschinen immer komplizierter werden, steckt in ihnen, also im realen Kapital, angeblich immer mehr Arbeit. Das Verhältnis zwischen der vergangenen Arbeit in der Maschine (Kapital) und der lebenden Arbeit (ihres Bedieners) bezeichnet Marx als „organische Zusammensetzung des Kapitals“. Dieses Verhältnis korreliert bei Marx mit dem Produktivitätswachstum. Wo liegt aber das Problem?

Die Argumentation, dass in den produktiveren Maschinen, die der Kapitalist kauft, mehr tote Arbeit steckt als in den alten, benutzt Marx im Band 3 des Kapitals. Er benutzt dafürseine berühmten Reproduktionschemata. Sie sind nichts anderes als eine kreislauftheoretische Analyse, die prinzipiell schon der französische Ökonom Quesnay ein Jahrhundert davor entworfen hatte (Tableau Économique, 1758). Formal betrachtet sind die Marxschen Schemata sogar einfacher. Sie werden im Band 3 durch zahlenmäßige Beispiele dargestellt, für die Marx nur simple arithmetische Operationen benutzt, so dass es nicht berechtigt ist, von einer echten quantitativen Analyse zu sprechen. Alles ist eigentlich noch viel schlimmer. Marx schiebt Zahlen hin und her, so wie es ihm passt, um damit zu zeigen, dass beim Ersparen der Arbeit (Steigerung der Produktivität) das Verhältnis zwischen der toten und lebenden Arbeit („organische Zusammensetzung“) steigt. Hier ist ein spitzfindiger Tüftler und hinterlistiger Jurist am Werk, der sich als Mathematiker ausgibt. Eine mathematische Analyse, die komplex genug ist, zeigt eindeutig, dass sich beim Einsparen der lebenden Arbeit keine Tendenz zu einer Steigerung der organischen Zusammensetzung ergibt (Simek 1997: Kapitel 3). Es gibt gar keine Korrelation zwischen der „geronnenen“ und lebenden Arbeit. Die Kapitalakkumulation hat gar nichts mit dem Produktivitätswachstum zu tun. Seit etwa einem Jahrhundert ist die organische Zusammensetzung nicht mehr gewachsen. In der Tendenz stagniert sie. Das ziemlich stabile Verhältnis beträgt ungefähr 3 zu 1, was man am Anfang des vorigen Jahrhunderts erreicht hatte (Gillman 1969). Band 3 des Kapitals ist einfach ausgedrückt nur dummes Zeug.

Ein Beispiel, wie die Einführung innovativer Technologien, die lebende Arbeit sparen, eben nicht die organische Zusammensetzung erhöhen, steht auf meiner Website:

Auch auf dieser und den darauf folgenden Seiten wird das behandelt:

Wenn der Kapitalismus nach Marx Auffassung zusammenbrechen muss, weil die periodischen Krisen immer häufiger und heftiger werden, würde man meinen, Marx hätte eine Theorie der Krisen entworfen, um sie zu erklären. Mehr als dass Krisen eine Folge der permanenten Kapitalakkumulation sind, wo wilde Konkurrenz herrscht, wo jeder lügt, täuscht und sogar kriminell wird, fiel Marx aber nicht ein. Wäre es damals schon populär gewesen, von „schwarzen Schwänen“ zu sprechen, um gescheiterte Theorien zu retten, hätte er einen ganzen Schwarm davon gebraucht. Kurz gesagt: Er hat keine Erklärung der periodischen Krisen der freien Marktwutschaft.

Auch die „bürgerlichen“ Ökonomen nehmen es als selbstverständlich, dass das ökonomische Wachstum und die Kapitalakkumulation streng korrelieren. Aber wie messen sie das Kapital? Nicht anders als durch nominale Preise. In der Praxis kann der Preis der Maschine im Verhältnis zu den Löhnen der Arbeiter (Bediener) steigen, weil im Kapital auch noch andere Kosten als nur die der Arbeit, etwa Materialkosten (z. B. Eisen) stecken. Eine Eisenhütte kann freilich den Preis des Eisens ständig erhöhen, wenn der Boden, aus dem sie ihre Rohstoffe (Erz) bezieht in privatem Eigentum ist. Dann würde die Maschine, die aus diesem Eisen hergestellt ist, teurer. Aber dieses (nominale) Verhältnis (Kapitalintensität) ist etwas anderes als die „organische Zusammensetzung“, wo nur die Arbeit zählt. Weil die „bürgerlichen“ Ökonomen alles mit nominalen Preisen messen, wo es unwichtig ist, ob der Preis des Kapitals steigt, haben sie den Irrtum von Marx nicht bemerkt. Ein weiterer Grund ist, dass Marx den Sparer honoriert - der die Kapitalakkumulation ermöglicht - was der bürgerlichen Theorie bestens in den Kram passt.

Es ist nicht verwunderlich, dass die Theoretiker und Prediger der Sparsamkeit gerade aus Deutschland stammen. Weber hat, wie Marx vor ihm, aus der deutschen nachholenden Industrialisierung sich ein Geheimnis des Kapitalismus zusammenfantasiert. Der Irrtum bestand im Folgenden: Wenn man ein Land, in dem mit Pferden, Windmühlen und Handwerkzeugen produziert wird, auf einmal industrialisiert, weil man bei den Nachbarländern gesehen hat, dass dies effizienter ist, geschehen 2 Dinge. Die alten Produktionsmittel kann man nicht amortisieren, sondern nur wegwerfen, und um neue Produktionsmittel herzustellen, muss man für einige Zeit viel sparen, also wenig Konsumgüter herstellen. Nach einer gewissen Zeit werden neue und bessere Produktionsmittel aus der Amortisation finanziert, so dass die Sparsamkeit in der „Tendenz“ nicht weiter nötig sein wird. Wenn dann Naturressourcen immer teuer werden und alle Einkünfte steigen, die nicht aus der Arbeit stammen, dann können auch die Preise des realen Kapitals im Verhältnis zu den Arbeitskosten problemlos steigen - theoretisch unbegrenzt.

Man kann hier auch noch kurz bemerken, dass Marx sein erbärmliches analytisches Niveau der Analyse im Band 2 seines Kapitals offenlegt. Durch die Simulation einer quantitativen Analyse, also durch hin-und-her-schieben von Zahlen, meinte er einen theoretischen Beweis für die Richtigkeit seiner Arbeitswertlehre gefunden zu haben. Er meinte bewiesen zu haben, dass die Summe der (nominalen) Preise identisch der Summe der (Arbeits)Werte in einer Wirtschaft ist. Wenn man seine stümperhafte kreislauftheoretische Analyse in einem ausreichend komplexen kreislauftheoretischen Modell durchführt, stellt sie sich aber als falsch heraus. Wenn die Profitrate durchschnittlich gleich bleibt, was für Marx außerordentlich wichtig ist, kann die Summe der (Arbeits)Werte nicht gleich der Summe der Preise sein.

Mit der „organischen Zusammensetzung“ meinte Marx herausgefunden zu haben, warum im Kommunismus die Produktivität schneller als im Kapitalismus steigen würde. Im Kapitalismus wird nämlich nicht alles investiert, was dem Arbeiter nicht als Lohn bezahlt wird („Mehrwert“), weil der Kapitalist viel davon für sein luxuriöses Leben ausgibt. Im Kommunismus werde es das nicht geben und alles gehe in die Investitionen, was notwendigerweise ein schnelleres Produktivitätswachstum und eine Zunahme des Wohlstandes bringen würde. Der Kapitalismus würde also den ökonomischen Wettbewerb verlieren und in die Geschichte verabschiedet werden. In der Tat sind kommunistische Länder nach der Revolution sehr schnell ökonomisch gewachsen – am erfolgreichsten war dabei die UdSSR unter Stalin. Als er gestorben ist (1953), lautete die Todesanzeige in The Times: „Der Kern der wahren historischen Errungenschaften Stalins liegt darin, dass er Russland mit einem Pflug eroberte und ihm Atomreaktoren hinterließ. Er hat Russland zum zweitindustriell am weitesten entwickelten Land der Welt gemacht. ... Solche Errungenschaften wären ohne eine umfassende Kulturrevolution, in deren Verlauf die gesamte Bevölkerung zur Schule ging und sehr fleißig lernte, nicht möglich gewesen.“ Das funktionierte allerdings nur so lange, wie die Kommunisten technisches Wissen des Kapitalismus kopieren konnten und solange die Menschen motiviert waren, den Sozialismus aufzubauen. Und damit kommen wir zum nächsten Irrtum bzw. Unsinn von Marx, der im Band 1 des Kapitals steht, das noch Marx selbst veröffentlich hat.

Schon bei Hegel gibt es das „Ende der Geschichte“, also den allerletzten historischen „Umschlag der Quantität zu Qualität“. Bei Marx ist dieser die proletarische Revolution. Auch wenn die dialektische Methode keine Voraussagen ermöglicht, meinte Marx trotzdem vorhersagen zu können, was nach dem Umschlag zu einer neuen Qualität sein würde. Diese neue Qualität sollte nämlich ein neues Bewusstsein der Menschen sein. Der Mensch in der kapitalistischen Ordnung kann nur unfrei sein, aber weil sich nach der Revolution das ganze Bewusstsein der Menschen in jeder Hinsicht verbessern würde, sei der Kommunismus das „Reich der Freiheit“ - und natürlich das „Ende der Geschichte“. Mit dem neuen Bewusstsein würde sich vor allem die Einstellung der Menschen zur produktiven - eigentlich manuellen - Arbeit ändern. Das ist ausführlich in Band 1 des Kapitals beschrieben:

In den Klassengesellschaften war die produktive Arbeit immer ein Fluch für die arbeitenden Klassen, sie waren von ihr „entfremdet“, weil sie „exploitiert“ (ausgebeutet) wurden. Im Kommunismus – im „Reich der Freiheit“ -, wo keiner die arbeitende Klasse mehr exploitieren wird, werde die produktive Arbeitzum ersten menschlichen Bedürfnis werden. Planung und Buchführung werde die anarchische Konkurrenz ersetzen, die einfach überflüssig wäre, da jeder Arbeiter ehrlich und fleißig arbeiten würde. Dafür würde man keinen Zentralen Plan brauchen, nur Vereinbarungen zwischen Volksbetreiben. Ja, Marx war klar, dass der Kommunismus mehr Administration benötigen würde. Fast ganz am Ende seines monumentalen Kapitals steht in diesem Sinne, dass die „Regelung der Arbeitszeit und die Verteilung der gesellschaftlichen Arbeit unter die verschiedenen Produktionsgruppen, endlich die Buchführung hierüber, wesentlicher denn je wird“. Für eine gewisse Zeit nach der Revolution waren die Arbeiter in der Tat sehr motiviert zu arbeiten und die kommunistischen Wirtschaften haben beachtliche Erfolge erzielt. Diese Motivation gab es aber nur bei der Generation der Arbeiter, die sich noch an die brutale Ausbeutung im Kapitalismus und seine verheerenden Krisen erinnerte. Schon bald hat sich gezeigt, dass das „neue Bewusstsein“ nur eine Schnapsidee war und der Mensch so geblieben ist, wie er schon immer war. Der Kommunismus scheiterte, als immer mehr Menschen zu Trittbrettfahrern wurden - in der Wirtschaft insbesondere, aber auch anderswo. Er ging an demselben Irrtum zugrunde, den schon Spinoza im 17. Jahrhundert bei allen Utopisten diagnostiziert hat: „Sie glauben dergestalt etwas Erhabenes zu tun und den Gipfel der Weißheit zu erreichen, wenn sie nur gelernt haben, eine menschliche Natur, die es nirgendwo gibt, in höchsten Tönen zu loben, und diejenige, wie sie wirklich ist, herunterzureden. Sie stellen sich freilich die Menschen nicht vor, wie sie sind, sondern wie sie sie haben möchten; und so ist es gekommen, daß sie statt einer Ethik meistens eine Satire geschrieben und niemals eine Politik-Theorie konzipiert haben, die sich auf das wirkliche Leben anwenden ließe; produziert haben sie nur etwas, das als eine Chimäre anzusehen ist oder das man in Utopia oder in jedem goldenen Zeitalter der Dichter, wo dies führwahr am wenigsten erforderlich war, hätte errichten können“ (Politischer Traktat: 7).

Das Leben treibt manchmal grausame Scherze mit uns, und auch Marx ist davon nicht verschont geblieben. Kein anderer als sein Schwiegersohn Paul Lafargue hat in seinem Buch Das Recht auf Faulheit erklärt, dass das Wesen des Menschen nicht in der produktiven Arbeit liege, sondern in der Freude am Müßiggang und Konsum. Wir werden nie herausfinden, ob der Schwiegersohn so überzeugend war, dass Marx im Band 2 und 3 des Kapitals nicht mehr über die „Selbstverwirklichung des Menschen“ durch produktive Arbeit sinniert. Ganz bescheiden sieht er den Sinn dieser Arbeit nur noch darin, dass sie die Voraussetzungen für mehr Freizeit schafft. Dort steht der oft zitierte Satz: „Ich kann morgens jagen, nachmittags fischen, abends Viehzucht betreiben, nach dem Essen kritisieren, wie ich gerade Lust habe, ohne jemals Jäger, Fischer, Hirte oder Kritiker zu werden.“

Diese Beispiele von Marx, zusammen mit den anderen in diesem Kapitel, zeugen davon, dass eine Methode oder besser gesagteine Überlegung, die nicht auf einer komplexen Logik beruht, nur Geschwätz ohne Bezug zur Realität ist. Wenn eine Analyse nicht im Rahmen eines formal-logischen Denksystems stattfindet, wenn sie also nicht auf einer komplexen Logik beruht, kann sie nur eine intuitiv-analogische Denkweise sein, ein blindes Verfahren im Sinne „Versuch und Irrtum“. Als Wissenschaftsphilosophie oder Erkenntnistheorie für erfolgreiche Wissenschaften reicht das aber nicht aus. Eine solche Erkenntnistheorie findet ihre Verwendung, oder wenn man es so sagen darf ihren „Nutzen“ lediglich darin, Ideologien für herrschende Klassen zu entwerfen und zu verwalten.